こんにちは!秋葉原補聴器リスニングラボのハヤシです♪ 最近、お客さまから「補聴器って医療費控除の対象になるの?」「実際にいくらぐらい戻ってくるの?」といったご質問をよくいただきます。確かに補聴器は決して安い買い物ではないので、少しでも負担を軽くできるなら嬉しいですよね!

今回は、補聴器の医療費控除について、みなさんが知りたいポイントをFAQ形式でわかりやすく解説していきます。ちょっと複雑に感じるかもしれませんが、一つずつ丁寧にご説明しますので、ぜひ最後までお読みくださいね。

たろうくん

たろうくん実は耳が聞こえにくくて耳鼻科に行ったら、難聴で補聴器が必要って言われたんだ😰 でも補聴器って高額だよね…どうしよう💦

みみちゃん

みみちゃんそれは心配ね…💦 補聴器って確かに15万円くらいするものね。

でも大丈夫よ✨ 補聴器は医療費控除の対象になるって知ってた?💡

たろうくん

たろうくんえ、知らなかった!😲 本当に使えるの?

でも実際いくらぐらい戻ってくるんだろう…計算とか難しそうで不安だよ😅

みみちゃん

みみちゃん医療費控除の仕組みや申請方法も一緒にネットで調べてみよう✨

購入前にチェックして、安心して補聴器をつかえるといいよね!

補聴器の医療費控除とは?基本を知ろう

まず、補聴器の医療費控除について基本的なところから説明させていただきますね。

平成30年度(2018年度)から、一定の条件を満たした補聴器の購入費用は医療費控除の対象となりました。これは国税庁が正式に発表したもので、全国統一の基準として適用されています。

医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得税や住民税が軽減される制度です。しかし、すべての補聴器が対象になるわけではありません。きちんとした手順を踏んで購入した補聴器のみが対象となりますので、その点はご注意くださいね。

よくある質問:対象者・対象条件について

Q1. どんな人が補聴器の医療費控除を受けられるの?

A1. 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会認定の「補聴器相談医」から補聴器の必要性が認められた方が対象です。

具体的には以下の条件を満たす必要があります。

- 医師の診断があること

補聴器相談医による診察を受け、「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」を発行してもらうこと - 治療目的での購入

治療の一環として補聴器が必要と認められること - 所得税・住民税の課税対象者

所得税や住民税がかからない方は、差し引ける税金がないため、医療費控除の対象にはなりません

Q2. 年金受給者でも医療費控除を受けられる?

A2. はい、年金受給者の方でも確定申告をすれば医療費控除を受けることができます!

ただし、年金収入のみで所得税や住民税が非課税の方は、控除する税金がないため対象外となります。年金以外にも収入がある方や、年金額が一定額を超える方は対象になる可能性が高いです。

Q3. 「音楽を楽しむため」に買った補聴器は対象になる?

A3. 残念ながら対象外です。

医療費控除の対象となるのは、あくまで「治療目的」で購入された補聴器のみです。「音楽を楽しむため」「ワイヤレスイヤホン的な使用」など、治療以外の目的で購入した場合は対象になりません。

手続きの流れをくわしく解説

手続きの全体の流れ

医療費控除を受けるための手続きは、以下の3つのステップに分かれています

まずは補聴器相談医を受診し、聴力検査や診察を受けます。補聴器が必要と診断された場合、「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」を作成してもらいます。

診療情報提供書を持参して、認定補聴器専門店または認定補聴器技能者が在籍する販売店で補聴器を購入します。購入時には領収書と診療情報提供書の写しを受け取ります

補聴器を購入した年度に確定申告を行い、医療費控除の申請をします。必要書類は5年間保管する必要があります。

注意すべきポイント

- 購入順序が重要

医療機関を受診せずに先に補聴器を購入すると、医療費控除の対象外となってしまいます - 購入店舗の選択

認定補聴器専門店または認定補聴器技能者が在籍する店舗で購入する必要があります - 書類の保管

診療情報提供書の写しと領収書は5年間の保管が義務付けられています

気になる還付金額を計算してみよう

基本的な計算方法

多くの方が一番気になるのが「実際にいくら戻ってくるの?」という点ですよね。医療費控除による還付金額は、以下の計算式で算出されます

医療費控除額の計算

(支払った医療費の合計 – 保険金等で補填された金額)- 10万円または総所得金額の5% = 医療費控除額

還付金額の計算

医療費控除額 × 所得税率 = 還付金額

具体的な計算例

【例1】課税所得300万円の方が15万円の補聴器を購入した場合

補聴器購入費15万円 – 保険金0円 = 15万円

15万円 – 10万円 = 5万円(医療費控除額)

所得税率10% × 5万円 = 5,000円(還付金額)

【例2】課税所得120万円の方が20万円の補聴器を購入した場合

総所得120万円 × 5% = 6万円

20万円 – 6万円 = 14万円(医療費控除額)

所得税率5% × 14万円 = 7,000円(還付金額)

所得税率の一覧表

還付金額を正確に計算するために、所得税率を確認しておきましょう:

| 課税所得金額 | 所得税率 |

|---|---|

| 195万円以下 | 5% |

| 195万円超330万円以下 | 10% |

| 330万円超695万円以下 | 20% |

| 695万円超900万円以下 | 23% |

| 900万円超1800万円以下 | 33% |

| 1800万円超 | 40% |

よくある質問:その他の疑問について

Q. 補聴器の電池代や修理費用も医療費控除の対象になる?

A. 基本的には対象外です。

医療費控除の対象となるのは「補聴器本体の購入費のみ」で、補聴器の電池代や修理にかかる費用は、一般的には医療費控除の対象になりません。ただし、各税務署の判断に委ねられている部分もあるため、気になる方はお住まいの地域の税務署にお尋ねすることをおすすめします。

Q. 家族のために購入した補聴器も対象になる?

A. はい、対象になります!

医療費控除は、本人だけでなく「本人や扶養家族のために支払った医療費」も対象となります。そのため、ご両親やご家族のために購入した補聴器でも、条件を満たしていれば医療費控除を受けることができます。

Q. 補聴器を買い替えた場合も対象になる?

A. 条件を満たせば対象になります。

補聴器の買い替えについても、医師の診断に基づいて治療目的で必要と認められ、適切な手続きを踏んで購入した場合は医療費控除の対象となります。ただし、単に「新しいモデルが欲しい」という理由では対象外です。

Q. いつまでに申請すればいい?

A. 確定申告の期間内に申請する必要があります。

たとえば、2024年1月1日から12月31日に購入した補聴器の医療費控除を受けたい場合は、2025年2月17日から3月17日までに確定申告を行う必要があります。

医療費控除を受ける際の注意点とポイント

事前準備が重要

医療費控除を確実に受けるためには、事前の準備が何より大切です。特に以下の点にご注意ください。

- 医療機関受診が先

補聴器を購入する前に、必ず補聴器相談医を受診して診療情報提供書を発行してもらいましょう - 購入店舗の確認

認定補聴器専門店または認定補聴器技能者が在籍する店舗で購入することが必須です - 書類の管理

領収書と診療情報提供書の写しは5年間の保管が必要です

計算時の注意点

医療費控除の計算では、以下の点にも注意が必要です。

- 他の医療費との合算

補聴器以外の医療費も合算して計算できます - 控除額と還付金額の違い

医療費控除額がそのまま戻ってくる金額ではありません。実際の還付金額は所得税率をかけて計算します - 住民税の減税効果

所得税の還付に加えて、翌年度の住民税も減額されます

よくある間違い

実際にお客様とお話ししていて、よくある間違いをご紹介します。

- 購入後の診断

補聴器を購入してから医師の診断を受けても対象外となってしまいます - 量販店での購入

家電量販店などで購入した場合、適切な書類が発行されない可能性があります - 書類の紛失

確定申告時に必要な書類を紛失してしまうケースがあります

医療費控除以外の支援制度について

補聴器の購入費用を抑える方法は、医療費控除だけではありません。自治体によっては独自の助成金制度を設けている場合もあります。

自治体の助成金制度

一部の自治体では、高齢者や身体障害者手帳をお持ちでない方を対象とした補聴器購入費の助成制度があります。助成内容や対象者は自治体によって異なるため、お住まいの市区町村の福祉課などにお問い合わせすることをおすすめします。

医療費控除との併用

多くの場合、自治体の助成金と医療費控除は併用することができます。ただし、助成金を受けた場合は、その分を医療費から差し引いて計算する必要があります。

まとめ:補聴器の医療費控除を上手に活用しよう

補聴器の医療費控除について、重要なポイントをもう一度整理させていただきますね。

対象となる条件

- 補聴器相談医の診断に基づく治療目的での購入

- 認定補聴器専門店または認定補聴器技能者在籍店での購入

- 所得税・住民税の課税対象者

手続きの流れ

- 補聴器相談医を受診し、診療情報提供書を取得

- 適切な販売店で補聴器を購入

- 確定申告で医療費控除を申請

補聴器は決して安い買い物ではありませんが、適切な手続きを踏むことで医療費控除を受けることができます。少しでも経済的な負担を軽くして、より良い聞こえを手に入れていただければと思います!

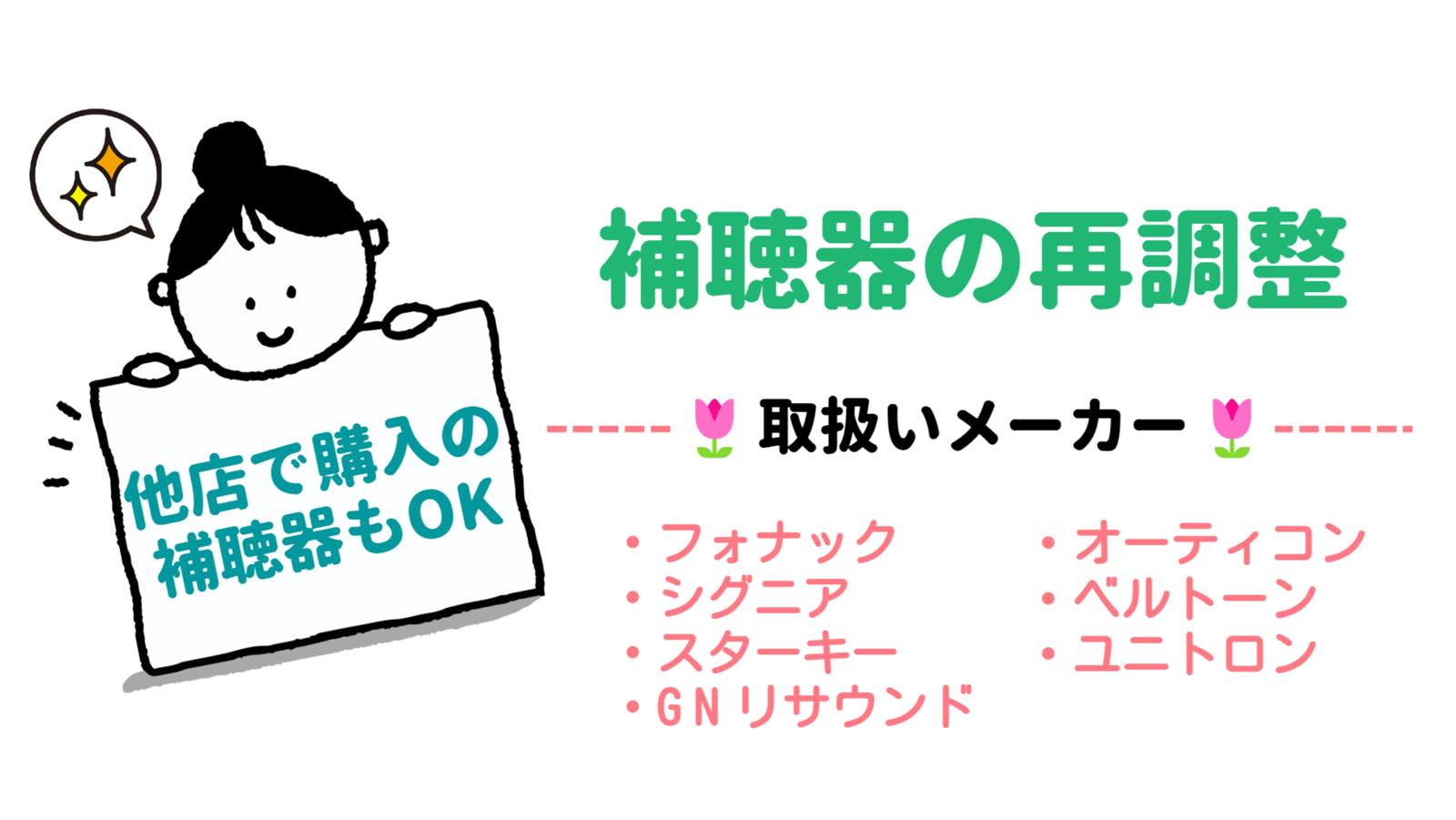

わたしたち秋葉原補聴器リスニングラボでは、医療費控除に関するご相談も承っております。補聴器の購入をご検討中の方は、ぜひお気軽にご相談くださいね。認定補聴器技能者が、一人ひとりに最適な補聴器選びと適切な手続きのサポートをさせていただきます♪

みなさんの「聞こえ」をサポートできるよう、スタッフ一同お待ちしております!