こんにちは!秋葉原補聴器リスニングラボのハヤシです。補聴器の購入を検討されている方から「補聴器って高いけれど、何か補助制度はないの?」というご相談をよくいただきます。令和7年(2025年)は、多くの自治体で補聴器購入助成制度が拡充されており、購入負担を軽減できる可能性があります。

今回は、補聴器購入時に利用できる保険制度や補助金、申請の流れについてくわしく解説いたします。この記事を読んでいただければ、きっとお得に補聴器を購入する方法が見つかると思いますよ♪

補聴器購入時の保険適用について

まず気になるのが、補聴器購入に健康保険が適用されるかどうかですよね。

残念ながら、一般的な補聴器購入には健康保険は適用されません。補聴器は医療機器ではありますが、治療機器ではなく補助機器として分類されているためです。

ただし、聴覚に障害があり身体障害者手帳をお持ちの方は、障害者総合支援法による補装具費支給制度を利用できます。この制度では、補聴器購入費用の大部分を公費で負担してもらえる場合があります。

補装具費支給制度の対象となる条件

- 聴覚障害による身体障害者手帳を所持している

- 医師による補聴器装用の必要性認定

- 居住地の障害福祉窓口での申請

この制度を利用する場合、自己負担額は原則として購入費用の1割となります。ただし、所得に応じて負担上限額が設定されているので、実際の負担はさらに軽減される可能性があります。

身体障害者手帳をお持ちでない方への朗報

「身体障害者手帳は持っていないけれど、聞こえにくさを感じている」という方も多いのではないでしょうか。そんな方にとって朗報なのが、各自治体で実施されている補聴器購入助成制度です。

令和7年度はさらに制度の拡充が進み、多くの自治体で中等度難聴の方への支援が強化されています。これらの制度は、聴覚障害による身体障害者手帳をお持ちでない方を対象としているのが特徴です。

東京都内の自治体別補聴器購入助成制度

東京都内では、多くの区市町村で独自の補聴器購入助成制度を実施しています。それぞれの自治体で条件や助成金額が異なるので、くわしく見ていきましょう。

千代田区の助成制度

千代田区では令和7年7月から制度が大幅に変更される予定です。

- 対象

60歳以上で中等度難聴と医師の診断を受けた方 - 助成額

住民税課税世帯72,450円、住民税非課税世帯144,900円 - 購入店

認定補聴器技能者在籍店での購入が必要

港区の充実した助成制度

港区は都内でもとくに手厚い助成を行っています。

- 対象

60歳以上で区指定医療機関の医師が補聴器装用を必要と認める方 - 助成額

住民税非課税の方144,900円、住民税課税の方は購入額の1/2(上限72,450円) - 購入店

認定補聴器技能者在籍店

新宿区の選択制度

新宿区では利用者のニーズに合わせて選択できる制度を採用しています。

- 対象

70歳以上で聴力が低下した方 - 支給

・補聴器の支給(利用者負担2,000円)

・購入費用の一部助成(33,000円) - 購入店

認定補聴器技能者在籍店

その他の区市町村

文京区:65歳以上、助成額72,450円

品川区:65歳以上、中等度難聴対象、助成額72,450円

台東区:住民税非課税144,900円、課税72,450円

八王子市:65歳以上、中等度難聴対象、助成額50,000円

立川市:18歳以上、前年所得210万円未満、助成額40,000円

補聴器購入助成の申請手続きの流れ

では、実際に助成制度を利用する場合の申請手続きについて説明いたします。一般的な流れは以下の通りです。

事前準備

まず、お住まいの自治体でどのような助成制度があるかを確認しましょう。自治体のホームページや窓口で詳細を確認できます。

医師の診察・意見書の取得

多くの自治体では、耳鼻咽喉科医師による診察と意見書の提出が必要です。診察では純音聴力検査などを行い、補聴器装用の必要性を医師に判断してもらいます。

- 必要な検査:純音聴力検査、語音聴力検査など

- 診断基準:多くの場合、両耳40デシベル以上70デシベル未満(中等度難聴)

- 意見書:医師による補聴器装用の必要性を記載した書類

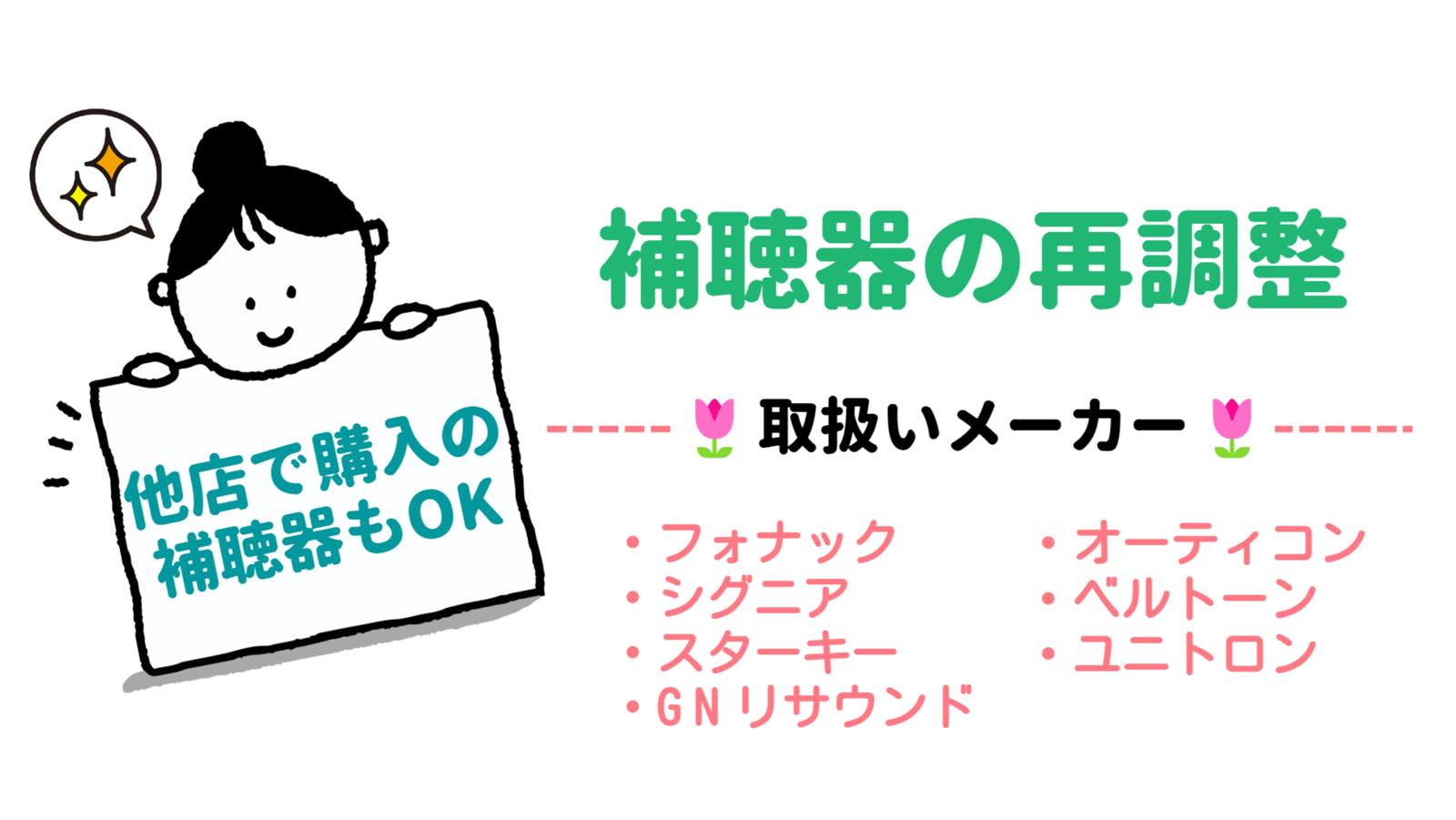

補聴器販売店での相談・見積もり

認定補聴器技能者在籍店など、自治体が指定する販売店で補聴器の相談を行います。聴力にあった補聴器を選定し、見積書を作成してもらいます。

当店「秋葉原補聴器リスニングラボ」でも、各種助成制度に対応した相談・見積もりを承っております。お気軽にご相談ください。

自治体窓口での申請

必要書類を揃えて、自治体の担当窓口で申請を行います。

一般的な必要書類

- 申請書(自治体指定の様式)

- 医師の意見書

- 補聴器の見積書

- 住民票や所得証明書(必要に応じて)

- 身分証明書

※各自治体によって必要書類は異なります。ご確認ください。

審査・決定通知

申請後、自治体で審査が行われます。審査期間は通常1ヶ月程度です。審査が通ると、助成決定通知書が届きます。

補聴器の購入

助成決定後、指定された販売店で補聴器を購入します。購入時に助成額を差し引いた金額をお支払いいただく場合と、一旦全額をお支払いいただいた後に助成額が振り込まれる場合があります。

申請時の注意点とポイント

補聴器購入助成制度を利用するさいの注意点をまとめました。これらのポイントを押さえることで、スムーズに申請を進めることができます。

助成対象となる補聴器の種類

多くの自治体では、補聴器本体に加えて以下のものも助成対象となります。

- 補聴器本体

- 電池(充電式の場合は充電器)

- イヤモールド(耳型)

ただし、以下は対象外となることが多いです。

- 医師の診察料や文書料

- 補聴器のメンテナンス費用

- アクセサリー類

購入店舗の制限

多くの自治体では、購入できる店舗が指定されています。

主な条件は…

- 認定補聴器技能者在籍店

- 日本補聴器販売店協会加盟店

- 自治体が登録した販売店

事前に対象店舗かどうかを確認することが大切です。

所得制限について

多くの制度で所得制限が設けられています。

主なパターンは…

- 前年の合計所得金額210万円未満

- 住民税非課税世帯

- 生活保護受給世帯

所得の算定期間は申請時期によって異なる場合があるので、注意が必要ですね。

再申請の可能性

多くの自治体では、前回の助成から5年経過後に再度申請できる制度となっています。補聴器の耐用年数を考慮した配慮ですので、覚えておくといいですね!

複数の制度を比較検討することの重要性

それぞれの制度の特徴を比較して、最も有利な制度を選択することが大切です。当店では、お客さまの状況に応じて最適な制度のご提案もさせていただいています。

- 障害者総合支援法による補装具費支給

- 自治体独自の補聴器購入助成

- 医療費控除

今後の制度拡充の動向

令和7年度は多くの自治体で制度の拡充が予定されており、今後さらに利用しやすくなることが期待されます。

とくに注目すべき点は…

- 対象年齢の引き下げ(60歳以上→65歳以上など)

- 助成額の増額

- 所得制限の緩和

- 対象となる聴力レベルの拡大

最新の情報は各自治体のホームページで確認できますので、定期的にチェックすることをおすすめします。

まとめ:賢く活用、安心サポート

補聴器購入時の保険・補助金制度についてくわしく解説させていただきました。令和7年度は多くの自治体で制度が拡充されており、これまで以上に補聴器を購入しやすい環境が整っています。

重要なポイント

- 一般的な補聴器購入に健康保険は適用されない

- 身体障害者手帳をお持ちでない方も自治体の助成制度を利用できる

- 令和7年度は多くの自治体で制度が拡充されている

- 申請には医師の意見書と指定店舗での購入が必要

- 所得制限や再申請の条件を事前に確認することが大切

聞こえにくさを感じている方は、ぜひお住まいの自治体の制度を調べてみてください。当店「秋葉原補聴器リスニングラボ」でも、助成制度に関するご相談を承っております。一人ひとりの状況にあわせて、最適な補聴器選びと制度活用をサポートさせていただきますので、お気軽にお声かけくださいね♪

補聴器は生活の質を大きく向上させる重要な機器です。経済的な負担を理由に諦めることなく、これらの制度を上手に活用して、より良い聞こえを手に入れていただければと思います。ご不明な点がございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。一緒に最適な解決策を見つけましょう!