補聴器の購入を検討されているみなさん、こんにちは!秋葉原補聴器リスニングラボのハヤシです。

「補聴器を買ったけど、結局使わなくなってしまった…」「高いお金を払ったのに、期待していたほど聞こえない…」そんな声を聞くたびに、とても心が痛みます。

じつは、補聴器購入で後悔される方の多くは、事前の情報収集不足や制度を知らないことが原因なんです。令和7年は補助金制度の拡充もあり、補聴器をより手軽に購入できる環境が整ってきています。

今回は、補聴器購入で絶対に後悔しないための情報を、費用負担を軽減する制度と合わせてくわしくお伝えしますね♪

たろうくん

たろうくん耳が聞こえにくくて耳鼻科に行ったら、難聴で補聴器が必要と言われたんだ…😰でも補聴器って高額なんだよね…💸

みみちゃん

みみちゃんそれは大変ね💦補聴器って15万円くらいするもんね…でも、補聴器の購入に使える補助金があるって知ってた?💡

たろうくん

たろうくんえっ、そうなの!?😲知らなかったや…

でも手続きとか複雑そう😟条件とか厳しいのかな?

みみちゃん

みみちゃん補助金は、住んでいる地域によって、金額や条件が違うみたい…!それと、補聴器は医療機器だから、医療費控除もつかえるよ😊

まずは、ネットで調べてみよう!

補聴器購入で後悔してしまう主な理由

まず、なぜ補聴器購入で後悔してしまうのか、よくあるパターンをお話しします。

あせって購入してしまうケース

聞こえで困っているから、1日でも早く欲しいという気持ちは本当によく分かります。でも、あせって買う人ほど失敗しているのも事実なんです。

補聴器を使う方の多くが、朝から夜まで、ほぼ1日使っています。生活の中に溢れるたくさんの音を補聴器で聞いてみる必要があるんです。聞きたい音、聞きたくない音、あらゆる音が入ってきます。

あせりがあると、様々な音に触れる機会が減るため、購入した後に音の存在に気付き、補聴器選びに失敗してしまうんですね。

調整不足による失敗

「使い始めた頃は調子が良かったのに、今はあまり聞こえない」というお声もよく聞きます。これは補聴器から出る音が不十分の場合があります。

補聴器は、周りの音が聞こえたから、全工程が終わりというわけではありません。音が聞こえるは、スタート地点に立ったのと同じレベルです。そこから、使っている人の意見を聞いて、その人にあった補聴器へと変わっていくんです。

測定が不十分なケース

お店では、聴力測定や効果測定など、補聴器を正しく使うため、多くの測定があります。測定結果と使用者からの意見を聞いて、補聴器は音を合わせています。

そのため、測定が行われていないと、音を正しく合わせることができません。また、正しい測定方法でなければ、正しい結果を得ることもできないんです。

補聴器の限界への理解不足

補聴器は、聞こえやすくするものですが、耳のいい人と聴覚が同じになるわけではありません。また、あの頃と同じ聞こえに戻すものでもありません。

あくまでも、補聴器は機械です。できる事、できない事を理解することが失敗を避けることにつながります。

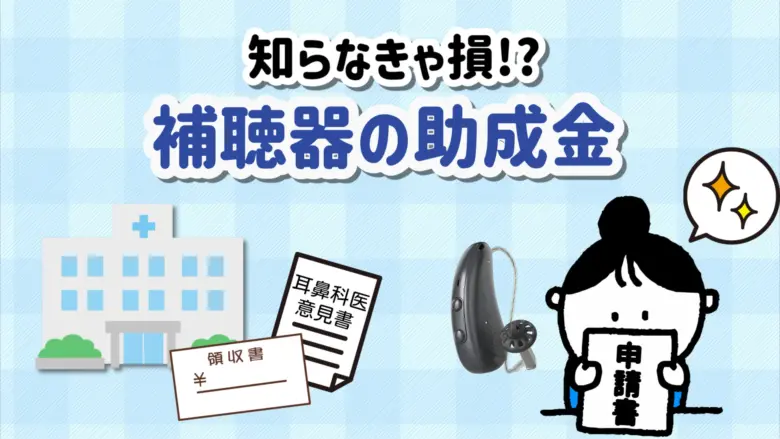

令和7年度の補助金・助成金制度を活用しよう

令和7年は補聴器購入助成制度が大幅に拡充されています!知らないと損をしてしまう制度ばかりですので、しっかりチェックしてくださいね。

東京都内の助成金制度

東京都内では各区で補聴器購入助成制度が設けられています。令和7年7月から新たに始まる制度や拡充される制度が多数あります。

千代田区の制度変更

千代田区では令和7年7月から大きな変更があります

- 対象者

60歳以上の方 - 条件

中等度難聴と医師の診断を受けた方または補聴器の装用が必要であると医師が認める方 - 助成額

住民税課税世帯:72,450円

住民税非課税世帯:144,900円 - 購入店の要件

認定補聴器技能者在籍店

対象年齢が引き上げられ、助成額も大幅に増額されています。

中央区の制度改善

中央区でも令和7年8月1日から変更があります。

- 再交付制度

過去5年間、助成金の交付を受けていない方について、再交付申請が可能になります - 助成額

住民税非課税:72,000円

住民税課税:35,000円

5年経過すれば再度申請できるようになるのは、とても助かりますね!

港区の充実した制度

港区は他の区と比べて助成額が手厚いです。

- 対象者

60歳以上の者又は区が実施する高齢者聴力検査の対象者 - 助成額

144,900円(住民税課税の人は購入額の1/2、上限72,450円) - 購入店の要件

認定補聴器技能者在籍店

その他の区の制度

各区で様々な制度が用意されています。

- 新宿区:70歳以上で補聴器の支給か一部助成金かの選択が可能(5年経過ごとに再申請可能)

- 文京区:65歳以上で72,450円の助成

- 台東区:65歳以上で、住民税非課税の方は144,900円、課税の方は72,450円

- 品川区:65歳以上で72,450円の助成(5年経過ごとに再申請可能)

横浜市の新制度

横浜市では2025年度から新たに補聴器購入費助成事業が始まりました。

- 対象者:50歳以上の横浜市民

- 条件:市民税非課税世帯の方

- 対象者の詳細:軽度・中等度難聴者(医師が補聴器の必要性を認める方)

50歳以上という年齢設定は他の自治体と比べても早い段階からの支援で、認知症リスクの低減を目指すモデル事業として実施されています。

世田谷区の制度拡大

世田谷区では令和7年度から助成の所得要件を緩和し、対象者を拡大しました。

- 対象者:65歳以上の方

- 助成額:50,000円以内

医療費控除でさらに負担軽減

補助金・助成金制度と併せて知っておきたいのが医療費控除です。

医療費控除の対象になる条件

平成30年から「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」を活用することで、補聴器購入費が医療費控除の対象になります。

医師の診断が必要

日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会認定の補聴器相談医を受診して、補聴器が必要と判断された場合は一定の医療費控除を受けることができます。

具体的には、補聴器相談医によって、「補聴器適合に関する診療情報提供書」に記入してもらう必要があります。

治療目的での購入であること

聴力検査の結果や診断に基づいて、補聴器が必要であること、治療の一環として補聴器が適切であり、補聴器が治療目的として適合し、聴力改善に寄与するであろうことが認められる場合に対象となります。

「音楽を楽しむため」や「ワイヤレスイヤホン的な使用」など、治療以外の目的で購入した場合には対象とはなりませんので注意が必要です。

失敗しない補聴器選びのポイント

助成金や医療費控除を活用して費用負担を軽減できても、肝心の補聴器選びで失敗してしまっては意味がありません。失敗しないためのポイントをお伝えしますね。

時間をかけてじっくり試聴する

補聴器選びで一番大切なのは、あせらないことです。様々な環境で実際に使ってみることが重要です。

静かな店内で聞こえるからといって、実際の生活環境で快適に使えるとは限りません。できるだけ多くの場面で試聴して、自分の生活スタイルに合うかどうかを確認しましょう。

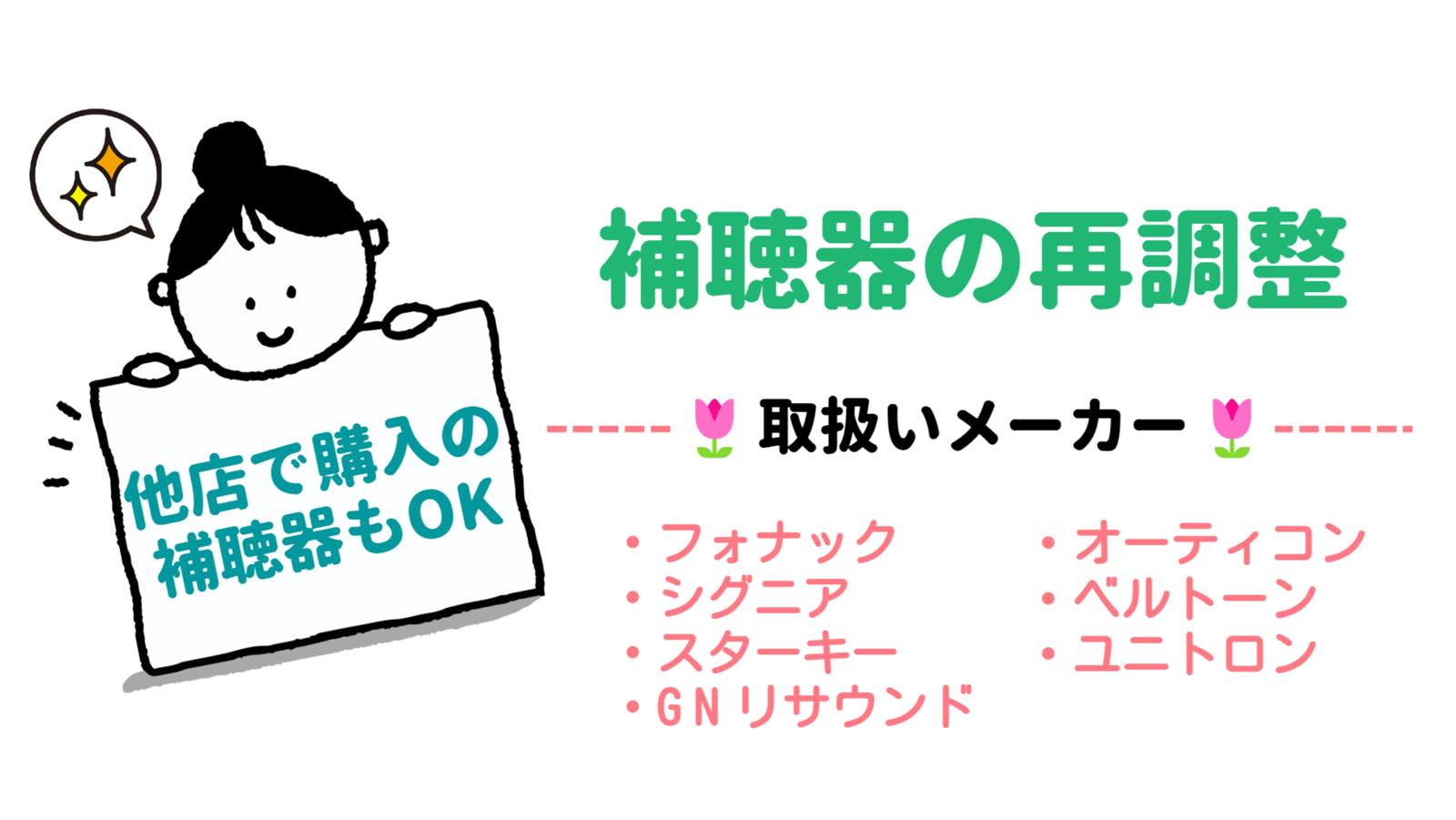

継続的な調整・アフターケアの重要性

補聴器は買ったら終わりではありません。使い続ける中で、様々な音の調整が必要になってきます。

購入後も定期的にお店に相談し、使用感を伝えながら最適な音に調整していくことが大切です。同じ聴力の人がいても、音の感じ方は人それぞれ違います。

認定補聴器専門店を選ぶ

お店選びも重要なポイントです。現在、補聴器を販売しているお店は多岐に渡りますが、「認定補聴器専門店」を目安にしてください。

認定補聴器専門店は、補聴器や設備が充実しているため、正しい測定に適した環境が整っています。

認定補聴器技能者のいるお店を選ぶ

担当者の技術力も補聴器選びには欠かせません。「認定補聴器技能者」は、補聴器販売に必要な知識と技術、環境が備わっているものに与えられる資格です。

これらの資格を持つ専門家がいるお店を選ぶことで、適切な測定と調整を受けることができます。

専門店選びで重要なポイント

設備と環境の充実

聴力測定は静かな部屋で測らないと、周囲の雑音により、誤った結果が出てしまいます。そのまま音を合わせても、あまり聞こえないと失敗してしまいます。

認定補聴器専門店では、防音室などの適切な測定環境が整備されています。

豊富な商品ラインナップ

一人ひとりの聞こえの状況や生活スタイルは異なります。多くの選択肢の中から、最適な補聴器を選べる環境が重要です。

充実したアフターサービス

補聴器は長期間使用するものです。定期的なメンテナンスや調整、故障時の対応など、購入後のサポート体制が充実しているお店を選びましょう。

また、購入後も通いやすい店舗を選ぶこともポイントです!

助成金制度への対応

各自治体の助成金制度にくわしく、申請手続きのサポートをしてくれるお店を選ぶと安心です。必要な書類の準備や申請方法について、丁寧にサポートしてくれるお店を選びましょう。

補聴器購入の流れと注意点

ステップ1

医師の診断を受ける

まずは耳鼻咽喉科を受診し、聴力検査を受けましょう。補聴器相談医による診断を受ければ、医療費控除の対象にもなります。

ステップ2

助成金制度の確認

お住まいの自治体でどのような助成金制度があるかを確認します。申請条件や必要書類を事前に把握しておきましょう。

ステップ3

認定補聴器専門店での相談

認定補聴器技能者がいる補聴器専門店で、くわしい聴力測定と補聴器の試聴を行います。この段階であせる必要はありません。じっくりと検討しましょう。

ステップ4

試聴期間の活用

多くの補聴器専門店では試聴期間を設けています。実際の生活環境で使ってみて、本当に自分に合うかどうかを確認しましょう。

ステップ5

助成金申請と購入

視聴期間中に、助成金の申請手続きを行います。補聴器購入前に申請が必要な自治体が多いので、事前に確認が重要です。

申請が済んだあと、補聴器を購入するようにしましょう。

よくある質問と回答

Q:助成金と医療費控除は併用できますか?

A:基本的には併用可能ですが、医療費控除は助成金を差し引いた実際の負担額が対象となります。くわしくは税務署や税理士にご相談ください。

Q:両耳に補聴器が必要な場合、助成金は2台分受けられますか?

A:多くの自治体では片耳分のみの助成となっていますが、自治体によって異なります。事前に確認しましょう。

Q:補聴器の耐用年数はどれくらいですか?

A:一般的に5~6年程度とされています。多くの自治体の助成金制度でも、5年経過後の再申請を可能としています。

まとめ:制度を味方に、自分にあった補聴器を

補聴器購入で後悔しないためには、事前の情報収集と適切な専門店選びが何より重要です。

令和7年は各自治体で助成金制度が拡充され、補聴器をより手軽に購入できる環境が整っています。医療費控除も活用すれば、さらに負担を軽減できますね♪

でも、何より大切なのはあせらずにじっくりと補聴器選びをすることです。認定補聴器専門店で、認定補聴器技能者による適切な測定と調整を受けながら、自分に最適な補聴器を見つけてください。

補聴器は生活の質を大きく向上させる、身近な医療機器です。適切な選び方と制度の活用で、きっと満足のいく補聴器ライフを送れると思います!

わたしたち秋葉原補聴器リスニングラボでも、みなさまの補聴器選びを全力でサポートさせていただきます。ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談くださいね。一人ひとりに寄り添った、丁寧なサポートを心がけています♪

きこえの改善で、より豊かな日常を過ごしていただけることを心から願っています。補聴器購入を検討されている方は、ぜひこの記事を参考にして、後悔のない選択をしてくださいね!