こんにちは!秋葉原補聴器リスニングラボのハヤシです。今日は、片耳難聴や左右の聴力差でお悩みの方に特におすすめしたい「クロス補聴器」についてお話しします。

「両耳に補聴器をつけるのは不安…」「本当に効果があるの?」そんな疑問や不安を感じている方も多いのではないでしょうか。この記事では、クロス補聴器の基本から適応のコツまで詳しく解説していきます。ぜひ最後までお付き合いください!

たろうくん

たろうくんじつは、もともと片耳難聴なんだけど、最近聞こえにくさを感じることが増えてきてて…😟

会議で話し声が聞き取れなかったり、騒がしい場所で困ったりすることが多くなってきたんだ。やっぱり補聴器を使ったほうがいいのかな?💦

みみちゃん

みみちゃんそうだったんだ…💦そうだ、知ってるかな?片耳難聴専用の『クロス補聴器』っていうものがあるんだよ✨ 普通の補聴器とは違って、片耳難聴の人のために特別に作られた補聴器なの。たろうくんにぴったりだと思うよ💡

たろうくん

たろうくんえ!そんな補聴器があるんだね!😲 全然知らなかった…

でも本当に片耳難聴の自分が使えるのかな?😰 どんな仕組みになってるんだろう?それと、どうやってクロス補聴器を選んだらいいか分からないや

みみちゃん

みみちゃんまずは、一緒にネットで調べてみよう✨ クロス補聴器の仕組みや選び方について、くわしい情報を見つけられるはず💡 一歩ずつ進めば大丈夫よ!

クロス補聴器とは?基本から理解しよう

クロス補聴器とは、「Contralateral Routing of Signal(対側への信号伝達)」の略称で、片耳難聴や左右の聴力差が大きい方に特化した補聴システムです。一般的な補聴器と大きく異なる点は、聞こえにくい耳で拾った音を、聞こえる方の耳に転送する仕組みを持っていることです。

仕組みはシンプルだけど画期的

クロス補聴器の仕組みは、聞こえない(または聞こえにくい)側の音をクロス補聴器で拾い、ワイヤレス通信で聞こえる側につけた補聴器に音を送ります。これにより、聞こえない側からの音も聞こえるようになるので、周囲360度からの音が聞こえるようになるのです。

通常の補聴器との違い

通常の補聴器は、難聴のある耳に装着して、その耳の聞こえを助けるものです。しかし、クロス補聴器は必ず両耳に装用します。これは難聴のある耳自体の聞こえを回復するのではなく、もう片方のよく聞こえる耳で、両方の音を聞くための特殊な設計だからです。

クロス補聴器が適している人とは?

クロス補聴器は、すべての難聴の方に適しているわけではありません。特に効果を発揮するのは以下のような方々です。

●片耳難聴の方

片耳の聴力が正常(または軽度難聴程度)で、もう片方の耳が高度から重度の難聴または完全に聞こえない状態の方に特に効果的です。一般的な補聴器を試して、思うような効果が得られなかった方にも適しています。

●両耳に難聴があり左右差が大きい方

よく聞こえる耳に難聴があっても、クロス補聴器を使用できる場合があります。そのさいはバイクロス(BiCROS)という仕組みを使います。

難聴の原因は様々

先天性の難聴はもちろん、突発性難聴やムンプス難聴(おたふく風邪による難聴)、聴神経腫瘍術後など、様々な原因で片耳の聴力を失った方に適しています。

クロス補聴器の2つのシステム:あなたに合うのはどちら?

クロス補聴器には、CROSとBiCROSという2つの主要なシステムがあります。それぞれの特徴を理解して、自分に合ったシステムを選ぶことが大切です。

CROSシステム:片耳正常の方向け

CROSは、片耳の聴力が正常で、もう片方の耳に高度な難聴がある方向けのシステムです。聞こえない側の音を、聞こえる耳に転送することで、360度の音環境を実現します。

たとえば、右耳が聞こえず左耳が正常な場合、右耳にクロス補聴器(送信機:マイク)、左耳に補聴器(受信機)を装着します。右からの音声や環境音が左耳で聞こえるようになるため、右側からの声かけにも気づくことができるようになります。

BiCROSシステム:両耳難聴の方向け

BiCROSは、両耳に難聴がある方向けのシステムです。聞こえの良い方の耳には通常の補聴器としての機能と、反対側からの音を受信する機能の両方を持たせます。

たとえば、右耳が高度難聴で左耳が軽度から中等度の難聴の場合、右耳にクロス補聴器、左耳に補聴器兼受信機を装着します。これにより、左耳の聞こえを補いながら、右からの音も左耳で聞くことができるようになります。

お客さまの聴力状態に合わせて、どちらのシステムが最適か決めることが大切です。当店では、聴力測定の結果を基本に、生活環境についても伺いながら、最適なシステムをご提案しています。

クロス補聴器のメリットとデメリット:知っておきたい両面

クロス補聴器には大きなメリットがある一方で、いくつかのデメリットもあります。導入を検討される際には、これらをしっかり理解しておくことが大切です。

クロス補聴器の主なメリット

- 聞こえない側からの音にも気づける

片耳難聴の最大の問題は、聞こえない側からの音に気づかないことですが、クロス補聴器はこの問題を解決します - 複数人との会話がしやすくなる

グループ会話など、複数の方向から声がかかる場面でも、聞き逃しが減ります - 安全性の向上

道路を歩く際や運転中に、聞こえない側からの危険(車の接近音など)にも気づけるようになります - 聞き取りの労力が軽減

片耳だけで聞き取ろうとする労力や工夫が減り、疲れにくくなります

知っておきたいデメリット

- 音の方向感覚が認識しづらい

たとえば左耳が聞こえ右耳が聞こえない場合、右側からの音も左耳から入ってくるため、音の方向が分かりにくくなることがあります - 電池の消費が早い

常に両耳間で通信を行うため、通常の補聴器よりも電池の消耗が早くなります - 慣れるまでに時間がかかる

両耳に装置をつける感覚や新しい聞こえ方に慣れるまでには、ある程度の時間を要します(個人差あり) - 装用の手間

両耳に装置を付ける必要があるため、最初は少し手間に感じることもあります。

デメリットはありますが、多くの場合、メリットがそれを上回ります。また、補聴器の聞こえに慣れていただくことで、これらのデメリットは軽減できることが多いです。

クロス補聴器の選び方:自分に合った一台を見つけよう

クロス補聴器を選ぶ際のポイントをいくつかご紹介します。自分の生活環境や好みにあった機種を選ぶことが、長く快適に使い続けるコツです。

生活環境に合わせた機能を検討

- 騒がしい場所でよく過ごす方

騒音抑制機能やプログラム切り替え機能が充実した機種がおすすめです - スマートフォンとの連携を重視する方

Bluetooth対応モデルなら、スマホと連携して音楽や通話を直接聞くこともできます - 操作性を重視する方

ボリュームコントロールや切り替えボタンなど、操作のしやすさも重要なポイントです

試聴の大切さ

必ず実際にクロス補聴器を装用して、聞こえ具合や装着感を確認しましょう。当店では2週間の無料レンタル期間を設けており、実生活での使用感を確かめていただけます。

価格と保証内容も確認

クロス補聴器(送信機)の価格は約10~15万円前後ですが、受信機側の補聴器も必要となるため、セットでの予算を考える必要があります。また、保証期間やアフターサービスの内容も確認しておくと安心です。

当店では、お客さま一人ひとりの聴力状態や生活環境、予算にあわせて最適な機種をご提案しています。選び方に迷ったら、ぜひ補聴器専門店に相談してみてください。

クロス補聴器の装用方法:基本の「き」

クロス補聴器を初めて使う方のために、基本的な装用方法をご紹介します。コツをつかめば、毎日の装用もスムーズになりますよ。

装用の基本手順

- 装置の確認

まず、左右の補聴器を確認します。クロス補聴器(送信機)と通常の補聴器または受信機を間違えないようにしましょう - 補聴器本体を耳の裏にかける

耳の裏に補聴器をのせます - 耳の中にイヤピース部分を入れる

補聴器をかけた後、イヤピースを耳の中に入れると装用しやすくなります - しっかりと固定

イヤピースがしっかりと耳の中に入っているか確認します。ここから音が出ているので、しっかり入れることが聞こえの改善につながります

外す際のポイント

- 耳の中に入っているイヤピースを外す

- 補聴器本体を耳の裏から外す

この順序で行うと、外しやすくなります。装用の手順と逆の順で行います。

初めて使うときの注意点

最初は1日2~3時間程度の短時間から始め、徐々に装用時間を延ばしていくことをおすすめします。また、静かな環境から使い始め、慣れてきたらさまざまな場面での使用に広げていきましょう。

実際にクロス補聴器を使い始めたお客さまからは、「最初はきこえや装着に違和感あったけど、1週間もすれば自然になった」というお声をよくいただきます。慣れるまでの間、無理せず徐々に使用時間を伸ばしていくことが大切です。

クロス補聴器の調整とフィッティング:快適な聞こえのために

クロス補聴器を最大限に活用するためには、適切な調整とフィッティングが欠かせません。この過程を通じて、あなたに最適な聞こえの環境を作り出していきます。

初回から補聴器購入までの流れ

まずはお話を伺います。いつから聞こえにくいのか、どんな場所でお困りなのか、お聞かせください。

あなたの今の聴力を測定いたします。医療機関での検査結果をお待ちでしたら、ご持参ください。

あなたの聴力と生活スタイルにあわせて、最適な補聴器をご提案します。

聴力測定結果をもとに、補聴器を調整いたします。

実際に補聴器をつけていただき、きこえを体感していただきます。2週間の無料レンタルサービスをおこなっていますので、ご自宅や職場など実際の生活で使いながら、きこえを試してみてください。

試聴やレンタルの感想を伺いながら、再調整をいたします。「ここはもうちょっとこうしたい」といったことをお伝え下さい!他の器種に変えての試聴も可能です。

補聴器のきこえにご納得しただいてから、ご購入となります。購入後の再調整や、メンテナンスは無料です。心配事がありましたら、いつでもお問い合わせください。

試聴期間の重要性

当店では、クロス補聴器を購入される前に2週間の無料レンタル期間を設けています。この期間に、実際の生活環境での使用感を確認し、必要に応じて調整を行います。

試聴期間中は、以下のポイントを意識してみてください

- 様々な環境での聞こえ

静かな環境、騒がしい環境、複数人との会話など、様々な場面での聞こえを確認する - 装用感

長時間装用したときの快適さや違和感 - バッテリー持続時間

実際の使用でどれくらい電池が持つか - 操作のしやすさ

音量調整やプログラム切替などの操作が自分で行えるか

これらの情報をフィッティング担当者にフィードバックすることで、より快適な設定に調整していくことができます。

また、当店では購入後も長期にわたってサポートをしています。少しでも聞こえや装用感に不安があれば、遠慮なくご相談ください。

クロス補聴器に関するよくある質問

クロス補聴器について、お客さまからよくいただく質問とその回答をまとめました。疑問点の解消にお役立てください。

Q: クロス補聴器は保険適用になりますか?

A: クロス補聴器は一般的に医療機器ではなく、補聴援助機器として位置づけられることが多いため、基本的には保険適用外となります。しかし、地域によっては補聴器購入への補助金制度がある場合もありますので、お住まいの自治体または補聴器専門店にお問い合わせいただくことをオススメします。

Q: クロス補聴器の電池はどのくらい持ちますか?

A: 通常の補聴器よりも電池の消費は早くなります。具体的な持続時間はメーカーや機種、使用環境によって異なりますが、一般的には5~7日程度で交換が必要になることが多いです。充電式のモデルもありますので、電池交換の手間を減らしたい方にはそちらがおすすめです。

Q: 両耳に補聴器をつける必要があるのはなぜですか?

A: クロス補聴器のシステムは、聞こえない側の音を拾って聞こえる側に転送するため、両耳に装置が必要です。聞こえない側には送信機、聞こえる側には受信機(または補聴器兼受信機)を装着します。

Q: クロス補聴器に慣れるまでにどのくらい時間がかかりますか?

A: 個人差はありますが、通常1〜2ヶ月程度で基本的な使用に慣れてくる方が多いです。とくに、音の方向感覚の違いや両耳に装置をつける感覚になれるのに時間がかかることがあります。あせらず、徐々に装用時間を延ばしていくことをおすすめします。

Q: 水に濡れても大丈夫ですか?

A: 一般的な補聴器と同様、クロス補聴器もIP68の防水・防塵性能が備わっていますので、汗や雨に濡れても大丈夫です。しかし、入浴や水泳時は外して、紛失に気をつけてくださいね。

Q: 子どもにもクロス補聴器は使えますか?

A: はい、お子さまの片耳難聴にもクロス補聴器は有効です。学校生活において、教室内での先生の声や友達との会話を聞き取りやすくなるというメリットがあります。

クロス補聴器の上手な活用法:毎日のお手入れと長持ちのコツ

クロス補聴器を長く快適に使い続けるためには、日々のケアが欠かせません。ここでは、基本的なお手入れ方法と故障を防ぐコツをご紹介します。

毎日のお手入れ

- 就寝前の清掃

柔らかい乾いた布で優しく拭き、汗や汚れを取り除きましょう。 - 耳あかの除去

専用のブラシやクリーニングツールを使って、耳あかや汚れを取り除きます。とくに音の出口部分は定期的に清掃しましょう。 - 乾燥ケースの活用

就寝時は必ず補聴器を外し、専用の乾燥ケースに保管することで、湿気によるトラブルを防げます(電池式)。

電池交換のポイント

- 予備の電池を常備

外出先で電池が切れても困らないよう、予備の電池を持ち歩くことをおすすめします。 - 電池ホルダーを開けておく

使用しないときは電池ホルダーを開けておくことで、内部の湿気を逃がし、電池の消耗も防げます。 - 電池交換の目安

クロス補聴器は電池の消費が早いため、定期的に交換時期を確認しましょう。多くの機種では、電池残量が少なくなるとお知らせ音が鳴ります。

故障を防ぐためのポイント

- 水濡れに注意

入浴やシャワー、プールなどでは必ず外しましょう - ヘアスプレーやヘアジェルに注意

化粧品が補聴器に付着すると故障の原因になります。髪のセット後に補聴器を装着するようにしましょう - 強い衝撃を避ける

落下などの衝撃で故障することがあります。装着時や取り外し時は安定した場所で行いましょう - 高温・多湿の場所を避ける

車内の直射日光が当たる場所や浴室などの高温多湿な環境に放置しないようにしましょう - 長期間の保管

充電式のクロス補聴器を長期間使用しないときでも、定期的に充電するようにしましょう

定期メンテナンスの重要性

半年に一度は補聴器専門店でのクリーニングと点検を受けることをおすすめします。専用の機器を使った内部クリーニングや機能チェックにより、故障を未然に防ぎ、長く使い続けることができます。

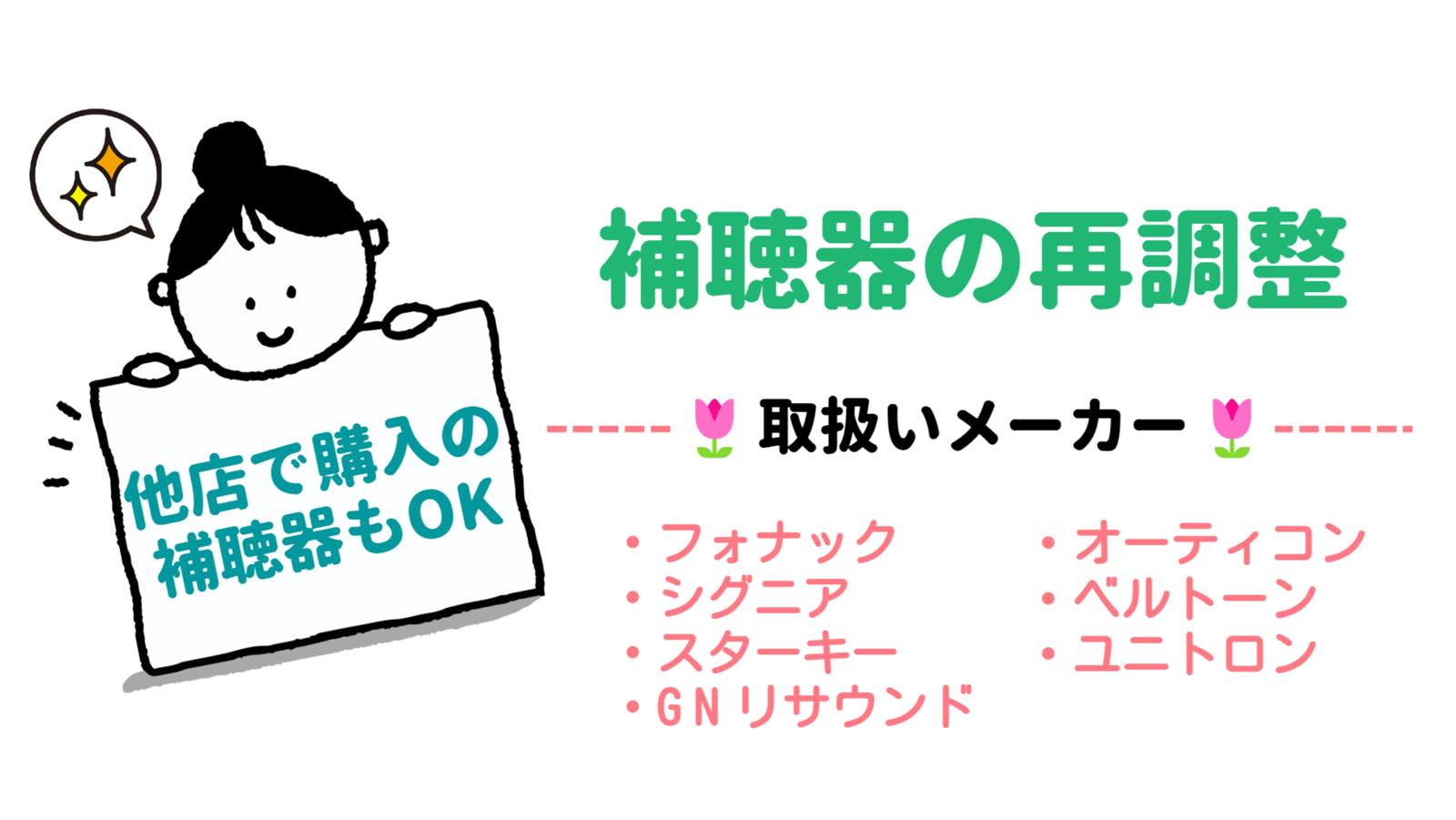

当店では、購入後のアフターケアも充実させています。定期的なメンテナンスの際には、聴力の再測定やクロス補聴器の再調整することも可能です。

まとめ:クロス補聴器で広がる聞こえの世界

今回は、クロス補聴器の基本からお手入れのポイントまで詳しくご紹介しました。クロス補聴器は、片耳難聴や左右の聴力差が大きい方の「聞こえの世界」を大きく広げる可能性を秘めています。

クロス補聴器を成功させるポイント

- 正しい理解

クロス補聴器の仕組みと特徴を理解する - 適切な選択

自分の聴力状態と生活環境に合った機種を選ぶ - 補聴器専門店での相談

聴力測定から選定、調整まで専門店のサポートを活用する - 慣れるための工夫

最初は短時間から始め、徐々に使用時間を延ばす - 継続的なケア

日々のお手入れと定期的なメンテナンスを欠かさない

クロス補聴器は、両耳に装置をつける必要があったり、音の方向感覚が変わったりと、最初は戸惑うことも多いかもしれません。しかし、適切な機種選択と調整、そして使用方法に慣れてくれば、日常生活での聞こえの質は格段に向上します。

片耳難聴でお悩みの方は、ぜひ一度クロス補聴器の試聴を体験してみてください。当店では、あなたの聴力状態や生活環境に合わせた最適なクロス補聴器のご提案と、購入後のきめ細かいサポートを行っています。

「両耳装用の不安」を「聞こえる喜び」に変えるお手伝いを、わたしたち秋葉原補聴器リスニングラボは全力でサポートいたします。ぜひお気軽にご相談ください!